يحار الكاتب من أين يبدأ في الحديث عن مارتن سكورسيزي المُكرَّم في مهرجان برلين الرابع والسبعين هذا العام. هل يصح البدء من أفلامه أو من سيرته الذاتية أو من آرائه الأخيرة في مستقبل السينما وتعصّبه لفنّ يُراد له ان يصبح مجرد محتوى؟ هذا كله، أضحى مادة للعديد من المقالات والندوات التي شارك في بعضها بنفسه. الشبكة العنكبوتية تزخر بما هبّ ودبّ عن حياته وأفلامه وتطلعاته.

الا ان ما سحرني دائماً في تجربته، صلته بالشاشة التي تختلف عن صلة بقية زمرة “هوليوود الجديدة” بها، وأحياناً تتقاطع معها، من دون ان تنصهر فيها بالضرورة. عندما يتحدّث مارتي عن الأفلام التي ألهمته وجعلته من هو عليه، حتى بعدما تجاوز الثمانين، نستمع اليه بخشوع، كما يفعل المؤمن في وقت الصلاة.

شغف سكورسيزي لا ينضب، وهو شغف موزَّع بين المشاهدة الأكولة وصون تراث السينما من خلال ترميم الكلاسيكيات والأعمال التي طواها النسيان، والاعتراف العلني بأهمية تجارب الآخرين. انه امتداد لكلّ ما تشرّبه في طفولته وما عاشه من وقائع وتجارب، سواء تلك التي اختبرها في الحياة أو على الشاشة، ومن التشابك بينهما. سكورسيزي لا يختلف عن تروفو في كونه استعار حيوات من أبطال الشاشة، وعاش ما يُعرف بـ”الحياة بالاستعانة”. أي ان يُسمَح لمراهق أميركي في الخمسينات بالسفر إلى مكان وزمان آخرين من خلال الانخراط في قصص الآخرين على الشاشة.

لهذا، فالعودة إلى بعض الينابيع التي ارتوى منها، لموابكة حدث منحه دبّاً تكريمياً في الـ”برليناله” عن مجمل أعماله، تجمع حاضر هذا الفنّان الكبير بماضيه، فهو بقدر ما صنع أفلاماً، صنعته أيضاً أفلام الآخرين، ومع ذلك لم يستعر من هذا ولم ينسخ من ذاك. يمكن القول ان تجربته على مستوى هضم التأثيرات مثالية.

يرى سكورسيزي نفسه على تقاطع تقاليد سينمائية عدة. ارتطبت سينيفيليته بعدد كبير من السينمائيين الذين مدّوه بالرغبة في الوقوف خلف الكاميرا: أورسون ولز، جون كاسافيتس، ميكلأنجلو أنتونيوني، جان لوك غودار، أندره فايدا، أكيرا كوروساوا، كنجي ميزوغوتشي، برناردو برتولوتشي، الثنائي مايكل باول وإيمريك برسبرغر، وغيرهم. هو ابن كلّ هؤلاء وأكثر بعد، بحيث لا يسع المجال لتعدادهم كلهم.

عشقُ السينما صنع من سكورسيزي طفلاً يختلف عن سائر الأطفال في بيئته. وليس الربو ما ميزه عنهم فحسب، بل الحسّ الجمالي الذي نما لديه فيلماً بعد فيلم، رغم انه لا يتحدّر من عائلة فنّانين ولم ينشأ وسط مثقّفين. كلّ لون، كلّ وجه، كلّ حركة كاميرا، في اللقطات التي تتحرك على الشاشة، خاطب وجدانه منذ الصغر، حتى حجم الصورة كان يبهره. ما عدتُ أذكر أين قرأتُ انه حينما كان يسلك طريق المدرسة ويراقب المارة من شبّاك الباص وهم ينصرفون إلى أعمالهم ويتابعون شؤون حياتهم اليومية، يشعر بغربة عنهم، فيتساءل كيف ان كثراً منهم لا يعرف حتى بوجود فيلم مثل “جوني غيتار” لنيكولاس راي الذي شكّل إحدى الصدمات الجمالية في حياته.

“أرض الفراعنة” (1955) لهاورد هوكس، عمل آخر شاهده في طفولته وجعله يدرك ماذا يعني ان تكون مصرياً قبل المسيح بـ2800 عام. وأدرك ذلك بفضل إخراج هوكس وديكورات المصمّم الشهير ألكسندر ترونر. لا يزال يحتفظ في ذاكرته بالمشهد حيث يعلن الكهنة ان آلهة مصر سوف تنطق. “بضعة مئات كانوا محتشدين قرب ضفتيّ النيل، ومع ذلك كان يسعك ان تشهد لحظة حميمة قوية جداً. وحين تتكلّم الآلهة، تتكلّم فعلاً. نشك في وجود كهنة خلف التماثيل، إنما لا بأس، إيمانه هو المهمّ”.

فيلم آخر ساهم في بناء وعيه في بداية تعرفه إلى السينما: “الكأس الفضية” لفيكتور سافيلّ. “كان مشهدية توراتية ضخمة بالألوان، مبسّطة الديكورات إلى آخر حدّ. كلّ ذلك كان يُشعر بالتزييف. تلك البيوت لم تكن واقعاً سوى واجهات، وكنّا نقبل الافتراض بسهولة”.

شاهد سكورسيزي الأفلام غير الأميركية مبكراً، لكن في البداية كان عددها محدوداً ويقتصر على السينما الإيطالية، وفي مقدّمها أفلام روبرتو روسيلليني أو فيتوريو ديه سيكا. الفيلم الإيطالي له مكانة لا تتزعزع في وجدانه. تأثّر ببطء الإيقاع الذي لا يُقلَّد عند أنتونيوني وبحركات الكاميرا عند فيلليني. لم ينكر أهمية جون واين ونيكولاس راي، بالعكس، الا ان السينما الإيطالية كان لها وقعٌ آخر عليه، لارتباطه بها بالعاطفة والعائلة والسيرة الذاتية والجذور. هذه أفلام دخلت إلى منزله في وقت مبكر جداً من حياته، وكانت “حقيقة أكثر منها سينما”، كما يقول.

علاقته العضوية بالسينما الإيطالية صاغت ذائقته وشكّلت وعيه السياسي والاجتماعي، ونحتت ما أصبحه لاحقاً إنساناً وفنّاناً.

في مطلع الستينات، اكتشف “مارتي” الأفلام الأوروبية، متخطياً حاجز السينما التي تأتي من بلاد أجداده. أول فيلم فرنسي شاهده كان رائعة “أطفال الجنّة” لمارسيل كارنيه. أما أول دقيقتين من “جول وجيم” لفرنسوا تروفو، فكانتا بالنسبة إليه ذروة التحرر، والمقصود التحرر من سطوة السينما التي ظل تحت سطوتها في السنوات الأولى لاكتشافها. في حين ساهم كلٌ من “هيروشيما حبّي” و”السنة الماضية في ماريينباد” لألان رينه في تحريره بالكامل.

في أكثر من مناسبة، حكى سكورسيزي أن الأفلام عنده مرتبطة بمكان. في استطاعته، حتى بعد مرور عقود، ان يربط اكتشافه فيلماً بالصالة التي شاهده فيها للمرة الأولى، وهذا ما أيقنته أيضاً عبر سينيفيليتي. أحياناً، أذكر جيداً في أي صالة دخلتُ وعلى أي كرسي جلستُ لمشاهدة فيلم، حتى لو نسيتُ التفاصيل كاملةً، بسبب مرور الزمن.

سكورسيزي، على ما يبدو، يذكر جيداً المكان حيث اكتشف “الباحثون” لجون فورد، يمكنه حتى ان يتذكّر حجم الشاشة والحالة التي كان فيها لدى خروجه من الصالة. يستطيع حتى تذكّر معلومات مماثلة عن كلّ الأفلام التي شاهدها. “لكنه أمر غريب، لأن على التلفزيون شاهدتُ مرات عدة “مواطن كاين”، ورغم الصورة السيئة والصوت الراجف كنتُ أصدم دوماً بقوة هذا الفيلم”.

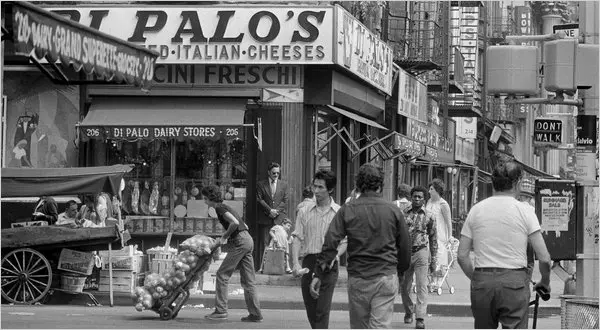

لا يخفي سكورسيزي ان نظرته للسينما كانت مسيحية، كونه تربّى وعاش في حي “ليتل إيطالي” (نيويورك) حيث سكّانه كانوا يخضعون لمبادئ أخلاقية مستمّدة من المذهب الكاثوليكي، وهي مختلفة عن تلك السائدة عند الأميركيين من خلفيات ثقافية أخرى. فالحيّ الذي نشأ فيه كان أشبه بقرية في صقلية، مع الفرق انها “كانت انتقلت من حوض المتوسط إلى وسط مدينة نيويورك”، كما قال في احدى مقابلاته. هذا الحي، المزنّر بالعنف، استلهم منه كثيراً عندما بدأ في إنجاز الأفلام، وهو أحد الينابيع التي ارتوى منها. تكفي مشاهدة أول أفلامه، “مَن الذي يقرع على بابي” لنرى أهمية ذلك المكان بالنسبة اليه. هذا الفيلم، بطولة هارفي كايتل، صوره في الحي الذي عاش فيه طفولته، ولأمه مشاركة فيه. الفيلم يفتتح بإطلالة كان يراها مارتي وهو صغير.

عندما كلّفته صحيفة “نيويورك تايمز” كتابة مقال فيها في العام 1986، بعث بنصّ طويل أشبه برسالة حبّ إلى نيويورك، جاء فيها: “إني رجل محظوظ. لقد سافرتُ حول العالم، وزرتُ كلّ مكان حلمتُ برؤيته ذات يوم. قبل عامين، زرتُ الصين وروسيا، وعشتُ بعض الوقت في روما ولندن وباريس… ولكن مركز العالم هنا في نيويورك. لا يوجد مكان أفضل منها على وجه الأرض. مهما يكن ما تقدّمه المدن الأخرى، ومهما تكن طريقة الحياة فيها، فإن كلّ شيء هنا أفضل. نيويورك هي المدينة النهائية. عندما أبتعد عنها، أشعر وكأنني في عداد المفقودين، لأن هذا هو المكان الذي يحدث فيه كلّ شيء”.

رغم خفقان قلبه المستمر لنيويورك، لم يخفِ سكورسيزي يوماً ان الحي الذي عاش فيه طفلاً، كان بقعة في منتهى القسوة والعنف، وذلك بسبب سيطرة المافيا الإيطالية عليه: “كنّا نحيا جميعاً في الخوف، كنت يافعاً، أهيم في الطرق، وكان ينبغي ان أستخدم كلّ فطنتي لأحوز الاحترام من غير الوقوع في العنف. رأيتُ أبي يتصرّف بحذر شديد مع رجال المافيا، لم تكن له علاقة بهم، بيد أنه كان يدين لهم بالاحترام، وكان ذلك أمراً صعب الامتلاك من دون قتل شخص ما (…). كانت حقبة أخرى، مختلفة جداً عن الجريمة المنظّمة اليوم. بنيان ذاك العالم كان اقطاعية”.

لإيليا كازان الذي أنجز عنه فيلماً وثائقياً في عنوان “رسالة إلى إيليا” (بالاشتراك مع كنت جونز) مكانة بالغة الأهمية في وجدان سكورسيزي. كبار السن قد يتذكّرون كيف وضع رأسه على كتف مخرج “أميركا أميركا”، يوم أُسندت إليه جائزة “أوسكار” فخرية عن معظم أعماله. يقول مارتي ان “على الواجهة البحرية” لكازان أول فيلم تماهى معه، حيث الامتداد بين ما كان يجري على الشاشة وما عاشه في الشارع. “كانت المرة الأولى أرى فيها على الشاشة ممثّلين من وزن براندو أو إيفا ماري سانت يتكلّمون ويتحرّكون مثل أناس حيّي. كان الأمر صدمة، وهذه كانت المرة الأولى أتعرّف إلى نفسي على الشاشة”.

أما “شرق عدن” لكازان أيضاً، فله الصدى نفسه في ذاكرته، لا بل راحت أهميته تكبر عنده مع مرور الوقت. في كتابه “رحلة مارتن سكورسيزي عبر السينما” (الصادر عن “دفاتر السينما”) الذي وضعه مع الناقد مايكل هنري ويلسون، روى ان ميزات هذا الفيلم الذي صُوِّر بالألوان والسكوب، رفيعة جداً. أما قصّة الفتى الذي يطمح إلى ان يكون محبوباً من والده، فتهزّه في الصميم: “بسببي، أصبح والدي قاسياً جداً، تتحكّم به مبادئ جدّ صارمة حول ما على الرجل ان يفعل أو لا يفعل. كان يمضي وقتاً طويلاً في العمل، ويعود لتناول عشائه ثم ينسحب إلى حانة الجوار ليتسلّى بلعبة بالورق مع أصدقائه. اللحظات الوحيدة التي كنت أتشاركها معه كانت داخل السينما. ولأنني كنت مصابا بنوبات الربو، نادراً ما كنّا نتبادل الكلام. السينما بدت وسيلة تواصلنا الأساس”.

في مقال بعنوان “المايسترو” (“المعلّم”)، كتبه سكورسيزي عام 2022 ونُشر في مجلة “هاربرز”، وجّه تحية إلى فيلليني، السينمائي الذي يكن له اخلاصاً كبيراً. فـ”ثمانية ونصف” من الأفلام التي كانت أساسية في اعداده. من خلال الكلام عنه تناول عصراً كان للسينما فيه دور ريادي. كان سكورسيزي حينها مراهقاً يجوب شوارع نيويورك، والفنّ السابع آنذاك وصل إلى أوج تألّقه، وما هو اليوم سوى مادة للحنين عند الجيل الذي ينتمي اليه.

كلّ شارع من شوارع نيويورك وكلّ زقاق من أزقتها، يقول سكورسيزي بأنها تذكّره بمسارح وصالات شاهد فيها أفلاماً. هنا اكتشف كلود شابرول وجون كاسافيتس وعلى مقربة منه جان لوك غودار وألان رينه وأندره فايدا وروبير بريسون وميكلأنجلو أنتونيوني. هذا كله في عالم كان لا يزال يؤمن بالتنوع، على حد قوله، بعيداً من سيادة النوع الواحد والفكر الواحد والذوق الواحد الذي باتت تهمين اليوم.

اقرأ أيضا: 10 ترشيحات للمشاهدة في مهرجان برلين 2024