قبل وصول إيليا سليمان إلى السينما، نادرًا ما كنّا نجد فيلمًا يتناول القضية الفلسطينية من دون أن يغرق الواحد منّا في الخطابات الرنّانة أو اللقطات الواقعية للمقاومة المسلّحة. سليمان، وقبله ميشال خليفي، رائدان في هذا المجال. «يد إلهية»، أحدث انقلابًا على هذا المستوى. فيلم لا يصيح، لا يرفع قبضته، ومع ذلك يروي مأساة الفلسطينيين بأسلوب ساخر، لمّاح، هادئ ونافذ. في زمن تم تدجين السينما العربية على المواجهة المباشرة، جاء سليمان ليقلب المعادلة: بدلًا من الخطابات، قدّم صورة غنية بجمالياتها، ساخرة، مفتوحة على التأويل، وذلك من خلال لوحات يومية مشبّعة بالمعنى السياسي والثقل العاطفي. فبدلًا من الموقف الصريح، لجأ إلى السخرية اللاذعة. وعوضًا من الدراما التقليدية، استخدم فراغ اللقطات، وسكون الشخصيات، وسطوة التفاصيل الحياتية، ليحكي عن الاحتلال بذكاء، من دون الانزلاق إلى الكليشيهات المعتادة، ما صنع تفوّقه كمُنتَج يأتي من العالم الثالث، وما جعل الغرب يصرخ عن حقّ: «يا للعبقرية!».

المفارقة أن هذا الفيلم، الذي يروي فلسطين بصوت عدل، أحدث ضجّة، حينما شارك في مسابقة مهرجان كانّ السينمائي في العام 2002، وحصد فيه جائزة لجنة التحكيم، مشرعًا أمامه كلّ الأبواب بين لحظة وأخرى.

ما الذي جعله ينجح بهذا الشكل؟ وما الذي دفع بكُثر إلى الاستماع إليه، مع أنهم كانوا من أكثر الرافضين سماع غيره؟ الجواب بسيط ومعقّد في آن: سليمان لم يسعَ إلى «تمثيل» القضية الفلسطينية، كونه ابنها وعاش في «ربوع» الاحتلال، فالتقط الأشياء كما هي، محض حياة يومية تمضي في ظلّ الممارسات القمعية، حيث يمكن فتحة صغيرة في جدار، أو نظرة عابرة، أو حتى نفحة هواء، أن تحمل دلالات سياسية. لقد تجاوز السينما المباشرة أو «سينما الحقيقة»(التي ليست سوى كذبة في أي حال) ليصل إلى سينما أكثر فطنةً، أقل تنميطاً، حيث المقاومة ليست مجرد فعل سياسي، بل أيضًا فعل وجودي. الجميع يصوّر وقائع، سليمان يلتقط صداها.

مع فيلمه هذا، كان لا بد ان يؤكد أن الفنّ عندما يكون طالعًا من أعماق الفنّان وتجربته المعيشة، يصبح لغة عالمية يمس أكبر عدد من الناس حول العالم. لقد استمع إلى نبض الحياة وإيقاعها الهادئ، لرسم صورة عن فلسطين بريشة مغموسة في السخرية والحنين والفانتازيا. الفيلم أقرب إلى فسيفساء، تتداخل فيها المَشاهد كأنها ضربات فرشاة تحمل ألواناً من العبث والدراما والرمزية.

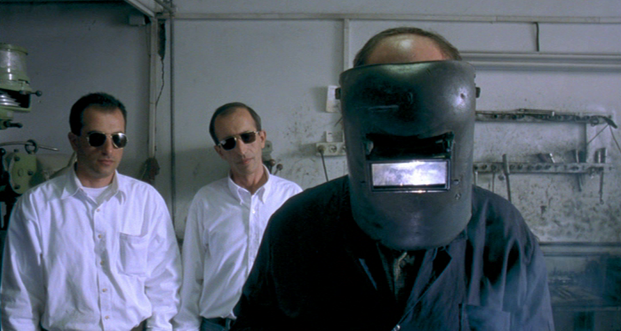

منذ اللحظات الأولى، ندخل في عالم له منطقه الخاص. إننا أمام مطاردة: مجموعة شبّان يلاحقون بابا نويل، قبل أن يسدّدوا له ضربة قاضية. هذه الافتتاحية، المدهشة بواقعيتها السوريالية، تحمل أكثر من مجرد لحظة عنف: إنها إعلان ضمني لتحطيم الأبوية السينمائية، وكسر التقاليد السردية التي تحكّمت في تصوير القضية. ثم يأتي مشهد آخر لا يقلّ غرابةً، حيث يظهر سائق يقود سيّارته في أزقة الناصرة، يُلقي التحية على المارّة بينما وحده المُشاهد يسمع شتائمه التي تنهال على الجميع، إذ أن الآخرين لا يرون إلا وجهه الودود. هذا التفاوت، بين ما تريه الصورة وما يقوله الصوت، أي بين الظاهر والخفي، هو جوهر أسلوب سليمان في تفكيك الواقع بعين ساخرة ومراقبة ومتفحّصة، إذ يرى ما لا يراه الجميع، ويُري ما يبقى عادةً عند الآخرين خارج الإطار، لعدم «ضرورته» ربما.

بعد الافتتاحية و«نسف الأب السينمائي»، نتعرف إلى الأب البيولوجي للشخصية التي يؤديها سليمان، وهو يرقد في المستشفى بجسدٍ منهك وروح معلّقة بين الحياة والموت. هذا الرجل، المسجّى في انتظار مصير غير معلوم، يتحوّل إلى استعارة عن فلسطين نفسها: بلدٌ عالق بين الماضي والمستقبل، بين الانهيار والقيامة. بلد يتسرب الحاضر كحبّات الرمل من بين أصابع المقيمين فيه.

بهذه الصورة، ينسج سليمان بورتريهًا لناسه، حيث المقاومة ليست فقط مواجهة، بل صمود في وجه العبث. يعيد الفيلم بناء الواقع بطريقة شعرية، حيث السخرية ليست مجرد سخرية، بل وسيلة للمقاومة، والخيال ليس هروبًا، بل مساحة لالتقاط جوهر الحياة تحت الاحتلال.

لا مكان هنا للخداع البصري أو العاطفي. الفيلم، بأسلوبه «السليماني» الذي سيصبح مدرسة لاحقًا، يفتح نافذة على واقع الناصرة ومحيطها، حيث الحياة اليومية تمضي بإيقاع متكرر، خالٍ من الحوارات، لأن هذه السينما لا تعوّل على الكلمات، بل على الصورة والحركة، والأهم: على المسكوت عنه. حتى ثبات الكادر موحٍ أكثر من أي جملة قد ترد على لسان الشخصيات. غياب الحوار في سينما سليمان ليس مجرد تكنيك جمالي، بل امتداد لرؤيته السينمائية التي تشكّلت خارج المسار الأكاديمي التقليدي. لم يأتِ إلى السينما عبر الدراسات المتخصصة أو الاطلاع الموسوعي على تاريخها، بل دخلها بالعفوية التي صنع بها الرواد الأوائل أفلامهم، وكأن كلّ لقطة هي محاولة أولى لالتقاط العالم من جديد.

يصوّر سليمان بيئة اجتماعية فقدت فيه الروابط الاجتماعية تماسكها، ولم يبقَ منها سوى الملل والفراغ والتكرار المرهق. الكادرات خالية من الحشود، وغالبًا ما تحوي شخصًا واحدًا أو إثنين، في فضاء متوتّر بصمته. هذا ليس مجرد خيار بصري، إنما فلسفة كاملة: الشخصيات محاصرة ضمن حدود جغرافية ونفسية، غير قادرة على اختراق الجدران المادية والمعنوية التي تطوّقها.

في قلب هذه السينما، هناك إيقاع يعتمد على التكرار، ليس كفعل عبثي، بل كوسيلة للتأمل. الشخصيات تعيد الحركات نفسها، الأحداث تتكرر، لكن كلّ مرة تحمل في طياتها اختلافًا دقيقًا. التكرار هنا يشبه القيام بضربات على الطاولة، هي ليست مجرد رجع صدى، بل بناء متواصل، حيث كلّ حركة جديدة تضيف طبقة إلى المشهد السابق، وكلّ صمت يكثّف المعنى بدل أن يفرغه.

بعيدًا من تصوير العنف المباشر الحاصل داخل الصراع الفلسطيني، يختار سليمان استكشاف تأثيراته العميقة في الحياة اليومية. العنف لا يظهر كحدث درامي متفجّر، بل كمناخ عام يترك بصماته على كلّ شيء: نظرات المارة، حركة الأشخاص المحدودة، الصمت الذي يخيّم على المدينة. في هذا الصمت، وفي هذه الأفعال الرتيبة، تكمن مأساة فلسطين الحقيقية، التي يصوّرها سليمان بعين شاعرة، ساخرة، ولكن حادة كالمبضع.

إنه عالم معلّق بين الترقّب والجمود، حيث الشخصيات تعيش في حالة انتظار دائم، من دون أن يبدو في الأفق أي أمل بانتهاء هذا الانتظار. لا حلول، لا مَخرج، فقط وقت يمضي في فراغ مسكون بالقلق. المفارقة أن هذا التوتّر ذاته يولّد لحظات من الكوميديا السوداء، حيث يصبح الخوف والارتياب وانعدام الأمان، مواد خاماً تصنع الضحك.

استوحى سليمان فيلمه من مشاهدات وحكايات راقبها ولململها على مدى سنوات، لينسج منها واقعًا يتأرجح بين العبث والعيش الأليم. الأرض التي يصوّرها ليست مجرد فضاء، بل خشبة مسرح عبثي. هنا، لا تتولّد السخرية من الدعابة أو المبالغة، بل من هشاشة المنظومة التي تحكم هذا العالم، حيث الخوف المبالغ فيه يجعل أبسط الأشياء مثيرة للذعر، وبالتالي للضحك. مشهد البالون الشهير الذي يحمل صورة ياسر عرفات، وهو يطير في السماء بينما تراقبه أعين الجنود الإسرائيليين بقلق متزايد، يلخّص هذه الفكرة ببراعة. شيء بسيط، غير مؤذٍ، يتحوّل فجأةً إلى تهديد محتمل للأمن القومي. وهكذا، من خلال كشف الهشاشة بالسخرية، تنتقم سينما سليمان من المحتل.

هذه الفكاهة ليست مجرد أداة تسلية، بل درع واقية، «حزام أمان» كما يمكن تسميته، يسمح للفيلم بتجاوز القيود المعتادة للسينما التي تأتي من منطقة نزاع سياسي، ويمنحه قدرة على مخاطبة العالم بأسره. في مقابلة لي مع سليمان، قال: «الناس في أوروبا فوجئوا بأننا قادرون على الضحك، وأنا أفهم ذلك. لكن الضحك في حالتنا ليس رفاهية بل مقاومة. الفكاهة تخلق مساحة شعرية بينك وبين مَن يقمعك».

اقرأ أيضا: «جواهر السينما العربية»: ذاكرة بصرية لهويتنا