كلما قابلت أحدًا من المهتمين بصناعة السينما في السعودية، يطرح عليَّ سؤالا: هل هناك روايات سعودية يمكن تحويلها إلى أفلام؟، خاصة عندما يعرف محدثي أني درست الرواية السعودية في مرحلة الدكتوراة، والحقيقة أن هناك روايات سعودية صالحة، بل جاهزة للانتقال إلى الشاشة الكبيرة، ولا أستبعد أن البعض يعمل على ذلك فعلًا.

أتساءل أحيانًا ما الذي يريده صناع السينما السعودية من الروايات كفن على وجه الدقة، هل يريدون إثقال الشاشات بالأبعاد الثقافية العميقة؟ التي كثيرًا ما تتمحور حولها الروايات السعودية، أم هي رغبة في استثمار شهرة كتّاب الرواية، بحكم شعبيتهم الطاغية؟

الحقيقة أن الموضوع يحتاج إلى مكاشفة صادقة، فمعظم الروايات السعودية -الأشهر منها على الأقل- فقيرة من ناحية الحكاية، ويصعب استخراج حبكة واضحة (Log line) من سطرَين لها، فالرواية السعودية كخطاب ثقافي لها أهميتها ثقافيًا وسياسيًا، لكن على المستوى الاجتماعي لديها قصور واضح.

فلو أخذنا عنصر المكان، وهو أحد أهم عناصر الرواية، فلن نجد في الرواية السعودية ما يعمل على تفتيته، بل إن بعض الروايات التي يتصدر المكان عنوانها نلاحظ خيانتها له، وبحكم أن المكان يتصدر عتبة الرواية الكبرى فإنه لا يمكن تجاوزه، من هنا يمكن لنا أن نقول إن الرواية السعودية في المجمل لم تقدم المكان كما ينبغي، أو كما اعتدنا عليه في روايات الأماكن في الأدب العالمي والعربي كذلك، وهذا مشكل كبير، قد يجعل الفيلم السينمائي المقتبس عن الرواية في مأزق حقيقي. وما نذكره هنا عن المكان يمكن أن نستدل به على بقية عناصر الرواية، من حكاية وسرد وزمان، وأنا أعي عمومية الحديث هنا، وأعلم أن هناك استثناءات، لكن في ظني أن الحديث هنا عن استثمار الحكايات السعودية سينمائيًا، أي استثمار الشق الاجتماعي منها، والذي يصور قصص الناس داخل أماكنهم، غير ممكن عمليًا. وأنا أزعم أن حكايات الناس وتاريخهم الاجتماعي لم يُكتب إجمالًا في متون الروايات السعودية.

بينما كنت أقرأ حوارات بورخيس وساباتو، عثرت على تلميح جميل من بورخيس: «القصة القصيرة بمثابة حلم مقتضب، أو هذيان قصير الأمد»، فيجيبه ساباتو: «الرواية في المقابل أشبه بقارة يتعين فيها اجتياز مستنقعات أو أهوار واسعة، أو قطع طرقات طويلة وسط الغبار والطين، للوصول في نهاية المطاف إلى مكان رائع»، حينها قال بورخيس له: «ولهذا يجب أن يشعر الكاتب بالرضى عندما يختم روايته، أو أسوأ منه، تخيل ما يحدث إذا شعر الكاتب، بعد أن كتب خمسمئة صفحة، أن هذا ليس ما يريد قوله!!».

أعتقد أن هذا النوع من الحوارات قد يوصلنا إلى حلول، أو ينقل نظرتنا إلى منتجات أدبية أخرى، يمكن أن تحتوي على قصصنا المحلية. وهنا لا أجد أجدر من النظر في مدونة القصة القصيرة السعودية الهائلة كمًا وكيفًا، فهي على ضخامتها لم تُقرأ كما ينبغي، على الرغم من أنها سبقت الرواية السعودية إلى النضج الفني، وهي متماسكة من ناحية العناصر الفنية، وتحتوي على حكايات وأماكن يمكن أن تُروى على شاشة السينما، بخلاف الرواية التي غاصت في التجريب، وكانت في كثير من الأحيان تعمل على ثيمة تهويم الحكاية، أو ما يعرف في النقد الحديث بـ«لا مركزية الحكاية»، الأمر الذي جعلها تبدو كرطانة لا يفهمها إلا من كان لديه كفاية نقدية، ولعل هذا هو الأمر الذي أبعدها عن الجمهور، وجعلها تضحي بالقارئ العادي، غير المدرب نقديًا. السؤال الآن: هل يريد صُناع السينما السعودية هم أيضًا التضحية بالجمهور؟!

في مقال سابق ذكرت ان السينما أن السينما السعودية في بدايتها استثنت الجمهور، في مقابل أن تلعب دورًا محوريًا في الصراعات الثقافية الدائرة آنذاك، وقلت إن هذا الأمر هو الذي أخر تطورها، وجعلها تتجه إلى المهرجانات، وقد كان الأجدى لها أن تصنع علاقة جيدة مع المجتمع والجمهور المحلي، تحكي قصصهم وتتفاعل معها، فحتى مع غياب دور السينما كان الناس سينتصرون لها، لأنها إذَّاك ستكون وجبة سائغة وطريقة من طرق التسلية القليلة، وكان الناس سيشاهدونها عبر القنوات المختلفة. لكن هذا لم يحصل. وفي المقابل تمسك صناع السينما بالدور الثقافي للفن، وانشغلوا بصراعاتهم مع التيارات الفكرية، وهذا مشروع بطبيعة الحال، ولكن ليس في البدايات.

وبحكم أننا لا نزال في البدايات بشكل من الأشكال – أو لنقل بأن هناك بداية جديدة فرضها التوجه الرسمي من ناحية تنمية القطاع الفني والاهتمام به- كان من الطبيعي أن يدخل في هذه التنمية الهائلة جانب استثمار الأدب سينمائيًّا، ومن هنا يأتي دور القصة القصيرة السعودية التي تحوي كمية هائلة من الأفكار، كما أنها ذات هيكل حكائي شديد الوضوح، إضافة إلى كونه مسليًا ويتميز بأصالته وانتمائه للذات الجمعية المحلية، وخلوه المعقول من من التهويمات اللغوية، التي يصعب -إذا لم أقل يستحيل- نقلها إلى الشاشة بشكل عضوي بسيط يحقق اجتذاب الجمهور الذي لا يزال يعاني من مشكلة عدم تعبير السينما عنه بشكل حقيقي.

إن خدمة القصة القصيرة للسينما ليست بدعة أو ابتكارًا جديدًا، على العكس تمامًا، فعشرات الأفلام الناجحة جماهيريًا وفنيًا، على المستوى العالمي والعربي أُخذت من قصص قصيرة، وأي مراقب جيد يعرف مقدار ما قدمه فن القصة القصيرة شديد الحساسية والجمال للسينما، فلك أن تتخيل أن فيلم «أوديسا الفضاء» (2001: A Space Odyssey) للمخرج العظيم ستانلي كوبريك مستوحى من قصة قصيرة بعنوان (الحارس) لا تتجاوز ثماني صفحات، لكاتب الخيال العلمي البريطاني آرثر سي كلارك. وكذلك فيلم (راشمون) Rashomon 1950 للمخرج الياباني الكبير أكيرا كوروساوا، مقتبس من قصتَين هما (في الغابة) و(راشمون) للكاتب ريونوسكي أكوتاغاوا، وطول القصتَين معًا لا يتجاوز أربع عشرة صفحة، أما عملاق الإخراج ألفريد هتشكوك فقد اقتبس فيلمًا من أروع أفلامه، هو «النافذة الخلفية» (Rear Window) 1945 من قصة قصيرة لكورنيل وولريش، بعنوان (كان يجب أن تكون جريمة قتل)، المكتوبة في أربع وأربعون صفحة، والقصة وإن كانت طويلة في العُرف القصصي إلا إنها ليست رواية بالمعنى الفني، وهذا هو المقصود.

أما على المستوى العربي، فإسهامات القصة القصيرة في دعم السينما ليست بالقليلة، وتاريخ هذه الإسهامات ممتد منذ بدايات السينما العربية حتى اليوم، نذكر من بين هذه القصص القصيرة على سبيل المثال لا الحصر، قصة (أهل القمة) التي تحولت إلى فيلم بنفس الاسم أنتج عام 1981، وهي مأخوذة من مجموعة قصصية للكاتب العالمي نجيب محفوظ. أما فيلم (الراقصة والطبال) 1984، من إخراج أشرف فهمي، فهو مقتبس من قصة قصيرة للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، من مجموعته القصصية التي تحمل الاسم نفسه. وعلى المستوى القريب نسبيًا، يأتي فيلم (فوتو كوبي) الذي أنتج في عام ٢٠١٧، من إخراج تامر العشري، وهو مقتبس من قصة قصيرة بعنوان (إشي خيال) للكاتب تامر دبور من مجموعة قصصية تحمل نفس الاسم، وهي قصة طويلة نسبيًا، لكنها كمادة فنية لا تُصنف كرواية.

كل ما ذكرته سابقًا لا يأتي على سبيل المفاضلة بين فن الرواية وفن القصة القصيرة من قريب ولا من بعيد، فلكل فن خصائصه التي تميزه، وإن كانت فرادة القصة القصيرة تأتي في موضع حديثنا هنا من ناحية التكثيف، خاصة على مستوى الحكاية، ومن إمكانية الاستثمار الأمثل لهذا التكثيف من أجل خدمة السينما، وليس هناك أدل من الأمثلة التي سقناها سلفًا على فعالية تحويل القصص القصيرة إلى أفلام عظيمة، وبالمناسبة جميع الأفلام التي ذكرناها آنفًا أفلام حصدت الجوائز، إضافة إلى إقبال الجمهور والنقاد عليها على السواء.

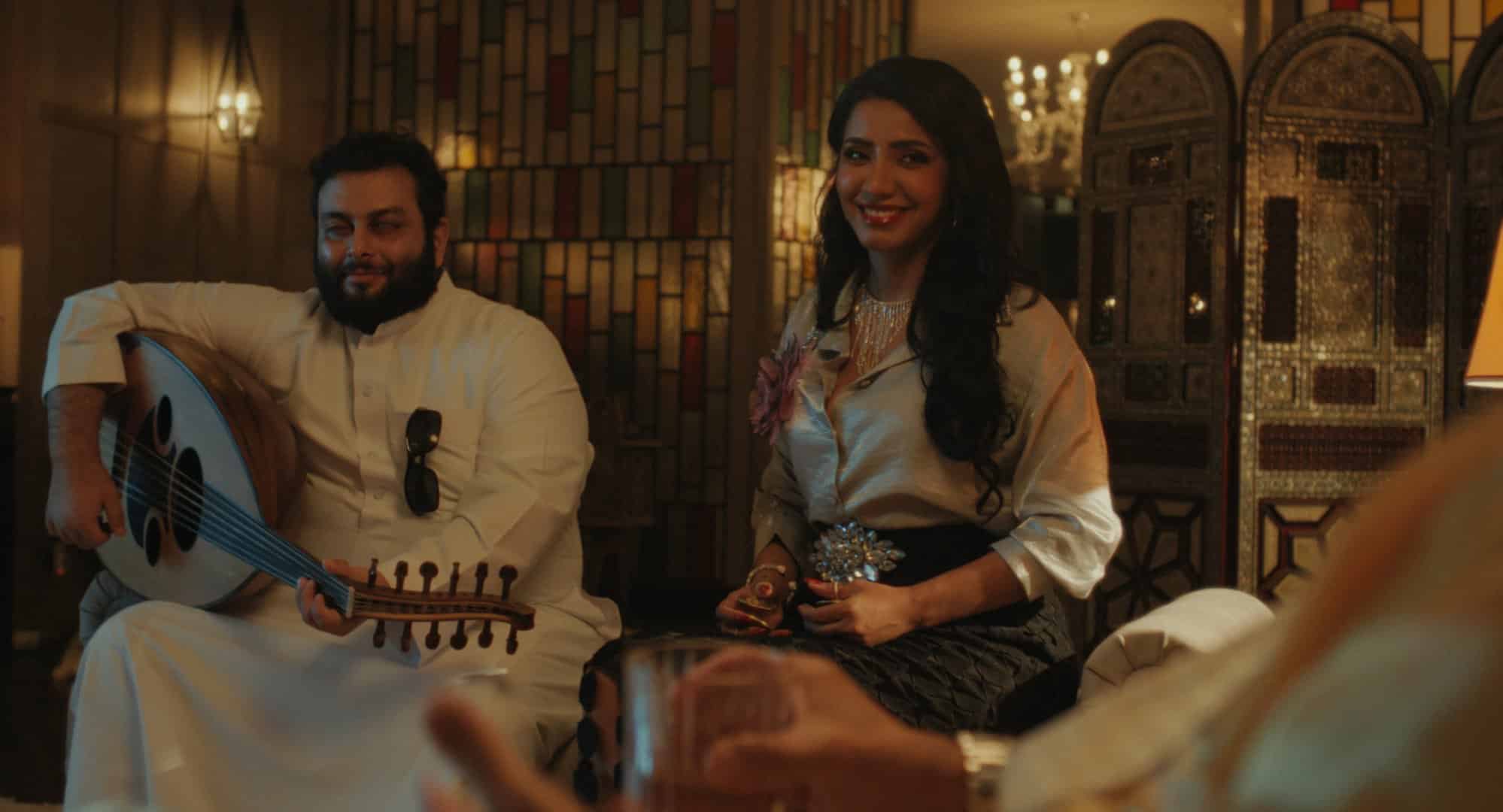

ولكي لا أُتهم بالتنظير، سأسرد أمثلة قليلة لقصص قصيرة سعودية أرى إمكانية تحويلها إلى أفلام سينمائية. أول هذه القصص القصيرة هي قصة بعنوان (البلوزة) للكاتب ورائد التجديد الكبير عبده خال، تتناول حكاية شاب يعمل في مغسلة ملابس بالنمط الذي نعرفه للمغاسل في مدننا، هذا الشاب مغرم بفتاة تسكن نفس العمارة التي بها المغسلة، وفي يوم من الأيام تأتي هذه الفتاة التي كان الشاب يتلصص عليها إليه برجليها، وفي يدها بلوزة، تود غسلها، البلوزة التي تحمل رائحة الفتاة وعطرها، فما يكون من الشاب إلا أن يذهب بالبلوزة إلى مسكنه، ويعيش معها تفاصيل في غاية الروعة، فيشتري منيكانًا مثل الذي في واجهات المحلات، ويضم للبلوزة تنورة على ذوقه الخاص، وبينما تأتي الفتاة كل يوم لاستلام بلوزتها، يقوم الشاب بمماطلتها، وفي المساء يعيش طقوسه المخترعة مع البلوزة التي أصبح لها بدن يراقصه طوال الليل.

وهناك قصة قصيرة للمبدعة الكبيرة والرائدة في كتابة القصة القصيرة النسائية السعودية ليلى الأحيدب، اسمها (نساء)، تحكي عن معلمتَين من الطبقة المتوسطة، توقف الباص الذي يقلهما من القرية نهاية الدوام أمام بيت إحداهن، التي كانت غافية على ما يبدو، فتنزل زميلتها إلى بيتها بدلًا منها، وتراها وهي تدير مفتاح الباب وتدخل إلى بيتها (حياتها)، وبينما هي في هول الصدمة، يقف الباص أمام بيت زميلتها، فلا يكون في يدها إلا النزول إلى بيت زميلتها، ثم تلعب دور هذه الزميلة، تجهز الغداء للأب والأطفال، وتذاكر لهم، ويأخذها النوم، يأتي الرجل (زوج زميلتها) إلى البيت دون أن يصادفها، ثم يذهب إلى الاستراحة، وتنهمك هي بعد ذلك بتجهيز الأطفال لليوم المدرسي التالي، ثم تحضر دروسها وتنام قبل مجيء الرجل، لتستيقظ في فجر اليوم التالي، وتركب الباص، وتجد زميلتها تبتسم لها من خلف النقاب.

أما على مستوى القصة القصيرة جدًا، فهناك عشرات المشاهد التي يمكن أن تستثمر سينمائيًّا، والتي يتميز بها القاص الجميل صاحب العين السينمائية، واللغة المشهدية عبد الله ناصر، في مجموعتَيه (فن التخلي) و(العالق في يوم أحد)، ففيهما قصص ملهمة خارجة من صميم يوميات الإنسان السعودي، من قبيل الطمأنينة التي يكون مبعثها حذاء الأب أمام باب المنزل، إلى مشهد الرجل الذي دخل في رواية ما عند الصفحة العاشرة تحديدًا، لتنشب بعدها بعدة صفحات معركة تاريخية دامية عليه أن يختار فيها أن يقاتل أجداده، كما أن في قصصه القصيرة جدًا مادة ممتازة صالحة لأفلام الإنمي.

ولولا أن أُلام على الإطالة لذكرت عشرات من القصص القصيرة السعودية التي أراها تنادي بشكل سافر على صناع السينما وكتاب السيناريو، ولن أبالغ لو قلت إننا من خلالها يمكن أن نكوِّن بنك سيناريوهات، في خزينته مئات المشاهد والقصص التي يمكن أن تحل معضلة النصوص في السينما السعودية.

أخيرًا، أود أن أُذكِّر، أن الدافع الأساسي من وراء كتابة هذه السطور هو توسيع النظرة للأدب الذي بإمكانه أن يخدم السينما السعودية على أكمل وجه، وربما كانت هناك أجناس أدبية أخرى مثل أدب السيرة الذاتية أو الغيرية، بمقدورها أن تسهم كذلك في خدمة السينما، ولعل المهتمين بها دراسةً واطلاعًا يقدمون لنا وجهة نظرهم، أما فيما يخص الرواية فأعتقد أن كتابتها بهدف تحويلها إلى سينما؛ أي بنية مسبقة قد يبعدها فنيًا عن وصفها بالرواية، ويدخلها في بعد آخر، قد يخدم السينما لكنه في اللحظة نفسها سيلحق الأذى بالرواية كجنس أدبي رفيع.

اقرأ أيضا: مخرجة «باي باي طبريا»… الوثائقي يمكنه تجاوز الأفلام الروائية في التأثير