قبل أن تبدأ اللعنات في الانهيال على رأسي، ينبغي أن أؤكد أن عنوان المقال ساخر يهدف لجذب انتباهك لا أكثر، فقد كنت متفوقًا في الفيزياء، ولا زلت أحب السينما وأشاهد ما يزيد عن 300 فيلم سنويًا، ويمكن الرجوع لمقالاتي الإيجابية عن أفلام مثل “دَنكِرك” Dunkirk و”أوبنهايمر” Oppenheimer للتأكد من أنني أقدّر سينما كريستوفر نولان، حتى لو وقف بعض محبيه المتحمسين بيني وبينه، وكانوا سببًا رئيسًا في اختياري أن أكتب عن عمليّه الأكثر شهرة – قبل صدور “أوبنهايمر” على الأقل- “غرس Inception” و”بين النجوم Interstellar” عندما طُلب مني أن أكتب عن أفلام أكرهها على الرغم من كونها محبوبة من الجميع.

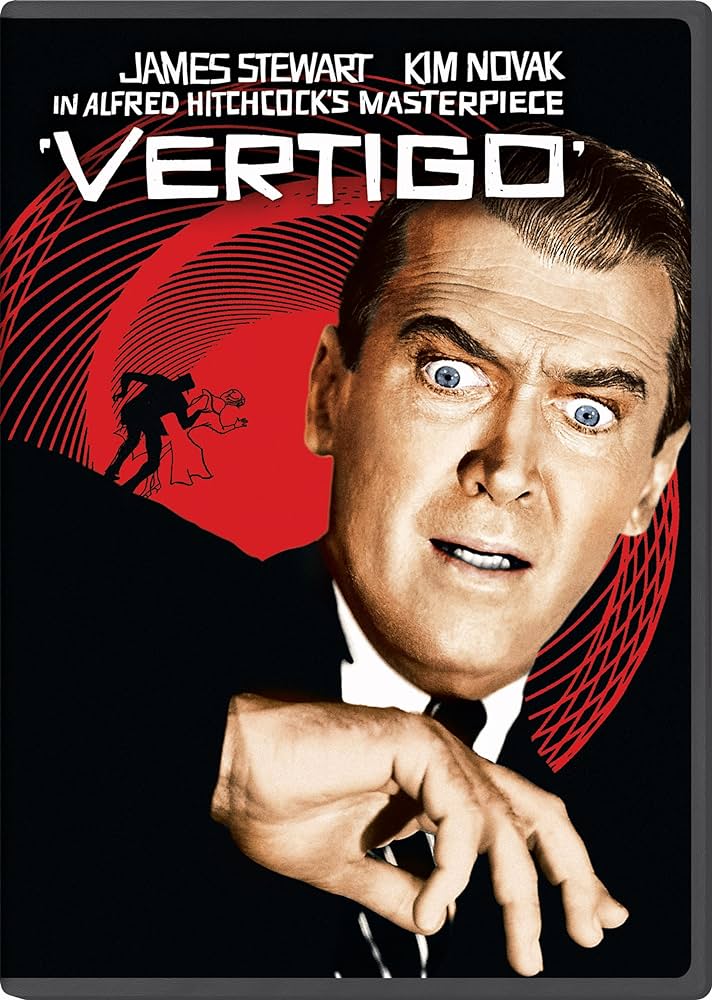

أُفضل أن أكمل المقال بكتابة اسميّ الفيلمين بتعريب الحروف اللاتينية “إنسبشن” و”إنترستيلر”، ليس فقط لأن ترجمة العناوين تبدو مضحكة قليلًا، ولكن بالأساس لأن ما حققه الفيلمان من نجاح كاسح حوّلهما إلى أيقونتين في الثقافة السينمائية المعاصرة، ما يجعل الاسمين جزءًا من المعادلة، فعندما تُقول كلمتي “إنسبشن” و”إنترستيلر”، وهي مصطلحات غير شائعة في الأحاديث اليومية، يرتبط ذلك بمردود ما داخل عقلك وعقل ما تحدثه، مردود متصل بالأسطورة التي نُسجت حول الفيلمين وصانعهما، تمامًا كما سيكون استقبالك لعناوين مثل “فيرتيجو Vertigo” أو “سايكو Psycho” مختلفًا – ولو قليلًا- عمّا لو حاولنا ترجمتهما إلى “دُوار” أو “معقد نفسيًا”.

ذكر فيلمين لألفريد هيتشكوك هنا ليس محض مصادفة، بل يقوم على اقتناع عميق بأن كريستوفر نولان هو – بشكلٍ ما- هيتشكوك العقود الثلاثة الأولى من قرننا الحالي. كلاهما بريطاني أثبت موهبته ففتحت له هوليوود ذراعيها، كلاهما صانع أفلام ماهر قادر على صياغة عالم خاص وإدارة فريق ضخم مدجج بالمواهب، وكلاهما -وهو الأهم – قادر على تسويق نفسه بحيث يكون مُقدَّمًا على الفيلم.

أنت لا تُشاهد فيلمًا لهيتشكوك بمعزل عن كونه فيلمًا لهيتشكوك، بل تضبط نفسك في كل مرة تجتهد كي تسد الفراغات، توصل الخطوط بين الأفكار والأفلام، وتحاول وضع الفيلم داخل سياق كبير مرتبط بصانعه، أي أنك تساهم في كل مرة تُفكر أو تناقش أو حتى تعترض – كما في مقالنا هذا- في ترسيخ الأسطورة التي تستمر في التضخم بمرور الأيام.

بين البصمة والترويج

يأتي الرد منطقيًا: وما العيب في ذلك؟ أليست هذه الغاية المُثلى لأي صانع أفلام، بأن يمتلك أسلوبًا خاصًا وأفكارًا متكررة في أفلامه تمنحه مذاقًا؟

بالقطع بصمة المخرج أمر إيجابي، تتمثل هنا في هوس كريستوفر نولان بعنصر الزمن، الذي يمكن بقليل من الاجتهاد النقدي اعتباره موضوعًا أساسيًا في كل أفلامه بغض النظر عن شكلها أو حجمها، تمامًا كما كان اختبار حدود النفس البشرية وقدرتها على تجاوز المسموح وارتكاب الجرائم موضوعًا دائمًا في سينما هيتشكوك.

يمكننا ضرب عدد لا نهائي من الأمثلة لامتلاك صناع أفلام كبار لسمات أسلوبية وموضوعات دائمة الحضور، لكن الأمر يظل في حدود المقبول – لدى كاتب هذا المقال- طالما ظل في إطار الأفلام نفسها: ما هو موضوع الفيلم؟ وكيف قام المخرج بتقديم هذا الموضوع على طريقته؟ لكن الأمر يبدأ في دخول مساحة الإزعاج عندما يتجاوز الأفلام، ليبدأ في خلق أسطورة حول الفنان تتظاهر بكونها سينمائية، بينما جوهرها هو الحيل الدعائية الساعية لرسم صورة خيالية للمخرج تبرر كل شيء يفعله، بل وتجعل من الهفوات اختيارات مقصودة يصعب على أمثالنا فهمها.

لنتذكر مثلًا تباهي هيتشكوك المستمر بقدرته على تصور الفيلم لقطة بلقطة حتى قبل أن يدخل موقع التصوير. من يعود لحوارات هيتشكوك سيجد أن تكرار الحديث عن تلك القدرة يبدو مبالغًا فيه، خاصة مع معرفتنا بأن هيتشكوك – وهو أحد أكثر مخرجي التاريخ امتلاكًا لأفلام مدهشة بكل المقاييس صارت من الكلاسيكيات في تاريخ السينما- لا تتجاوز نسبة نجاحه في تقديم أفلام جيدة الخمسين بالمئة. نعم، لدى هيتش أكثر من عشرة أيقونات سينمائية، لكن أكثر من نصف أعماله أفلام حركة متوسطة المستوى على الأكثر. لو أضفنا العدد اللانهائي من حلقات مسلسله الأشهر “ألفريد هيتشكوك يقدم…” ستنخفض نسبة النجاح أكثر.

تباهي هيتشكوك رد عليه المخرج الكندي الكبير دافيد كرونينبرغ في حواره مع لوران تيرار عندما قال: “أعرف أن ألفريد هيتشكوك قد زعم أنه قادر على تصور فيلمه بصريًا لقطة بلقطة. ولكنني لا أصدقه. أعتقد أن من يتكلم هكذا هي ذاته المتضخمة. وأؤمن أن الأكثر أهمية هو أن يكون في مقدورك أن تعرف، بالحدس، أن القرارات التي اتخذتها صحيحة، دون محاولة تفسيرها عقليًا، على الأقل أثناء صنعك للفيلم. وسيكون لديك المزيد من الوقت كي تحلل هذه القرارات بعد أن يُستكمل الفيلم. في الواقع، لو أن ما قاله هيتشكوك حقيقي، فإنني أشفق عليه تقريبًا. فهل يمكنك تصور انقضاء عام من عمرك وأنت تعمل في فيلم قد رأيته بالفعل في ذهنك؟ سيكون ذلك شيئًا مضجرًا للغاية”.

هل تفهم في الفيزياء؟

حسنًا، لقد تجاوزنا نقطة منتصف المقال ونحن نتحدث عن هيتشكوك لا عن نولان كما يشير العنوان. لذا سأطالبك هنا بمحاولة تذكر عدد المرات التي قرأت فيها مقالًا، أو تدوينة، أو رأيًا متحمسًا لأحد المحبين، أو شاهدت نكتة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق موضوعها بصعوبة فهم أفلام كريستوفر نولان، بارتباطها بعلم الفيزياء لدرجة ضرورة دراسته كي تفهم الفيلم، وحاجتك إلى دليل يشرح العلاقات ومستويات الزمن حتى تتمكن من مشاهدة “إنسبشن” و”إنترستيلر”، هذين الفيلمين تحديدًا؟ أعتقد أن الإجابة ستكون رقمًا هائلًا يصعب حصره. كل من عاش لحظة صدور الفيلمين يتذكر هذه الحالة جيدًا.

هنا يتوقف اعتبار الأمر سمة أسلوبية تميز صانع الأفلام، لتتحول إلى أمر ترويجي بحت. هذه أفلام تم بناء الأسطورة حولها بشكلٍ واعٍ. أفلام تم تصميمها بحيث تخاطب شريحة معينة من الجمهور، قد لا تكون الأكثر عددًا لكنها الأعلى صوتًا والأكثر تأثيرًا في الإعلام الجماهيري في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. وكما تمكن هيتشكوك من ناصية الإعلام الكلاسيكي، كان نولان هو أول من يُتقن خلق سردية أسطورته الخاصة، ووقودها آلاف التدوينات والتغريدات الآتية من مشاهدين تنتمي غالبيتهم إلى الشريحة المقصودة.

مُشاهدٌ ذو تعليم جيد، يحب السينما لكنه غير متبحر في تاريخها، يؤمن بأنه أكثر حنكة من أن ينبهر بأفلام هوليوود الضخمة الشائعة، لكنه لا يستبدلها بأفلام أخرى، أوروبية مثلًا تنتهج سردًا أكثر تعقيدًا أو أكثر اختزالًا. مُشاهد يريد فيلمًا يُشعره بأنه متميز لأنه قد تمكن من فك شفرته، مشاهد يُقدر مصطلح mindfuck وإن لم يعرف معناه، يريد أفلامًا يتباهى أمام من لم يفهموها بأنهم لم يبلغوا بعد قدراته الفريدة على التحليل والتفسير. وإن لم يُبهرك الفيلم كما أبهره، لن يكون سبب ذلك أنك شاهدت ما هو أذكى وأعمق، أو حتى أن لديك ذائقة مغايرة؛ ولكن لأنك ببساطة غير مؤهل لإدراك عظمة نولان.

هل يؤخذ المخرجون بذنب محبيهم؟

مرة أخرى، تبدو الكلمات السابقة تحميلًا للفيلم بما لا علاقة له به، فما ذنب صانع الأفلام إذا تصرف بعض معجبيه بشكل فج؟ الإجابة هنا تنقسم إلى شقين؛ الأول هو طبيعة هذا الملف الذي نكتب فيه عن أفلام نمتلك تجاهها مشاعرًا مختلفة عن غالبية الجمهور، والثاني هو حقيقة أن طريقة تفاعلك مع الفيلم وما يدور حوله من نقاشات جزء لا يتجزأ من تكوين مشاعرك تجاه الأفلام. لقد عشنا هذه اللحظات وانخرطنا في هذا الجدل، ومن البديهي أن يؤثر في اختياراتنا وعلاقتنا بالأفلام.

الشق الثاني يرتبط بأن خطاب الجماهير لم يكن مجردًا أو نابعًا منهم بشكل منفرد، وإنما كان ضمن خطة ترويجية كبيرة أجادت الاستوديوهات – وأجاد نولان- توظيفها لترسيخ هذه الصورة حول المخرج المهووس بالفيزياء، مضمونًا وشكلًا، فأفلامه مرتبطة بقواعدها، ومصورة من خلالها. ويكفي الإسراف المستمر حتى يومنا هذا في الترويج لإصراره على تصوير المشاهد بشكل حيّ ومن دون اعتماد على مؤثرات رقمية (كالتي نسي الجميع أن “إنسبشن” حافل بها). ربما يُبهر هذا مصوّرًا أو مخرجًا مهووسًا بالتقنية، لكن لماذا يمكن أن يكون له ثقلًا لدى مشاهد عادي لا يمكنه أن يُميز بين التصوير الحيّ والمخُلّق رقميّا ما لم يقرأ المعلومة مسبقًا؟ لن تعرف أبدًا.

ولعل آخر اختراعات نولان الغريبة كانت حديثه عن المقاعد المفضلة التي سيشاهد من يجلس فيها فيلمه “أوبنهايمر” بأكمل تجربة، ليختار مالا يتجاوز أصابع اليدين في قاعات آيماكس التي تضم مئات المقاعد، فيصير حجز المقاعد المذكورة موضة ومنافسة مستمرة طيلة أسابيع. مع العلم بأن “أوبنهايمر” فيلم عظيم، ممتع ومبهر سواء شاهدته في تلك المقاعد أو من أي مكان آخر، لكنه مجددًا هوس التميز المتبادل: فنان يريد أن يشعر بالاختلاف عبر ترسيخ قناعة لدى محبيه أنهم مختلفون!

آخر الذكريات تحضر بحكم لحظة كتابة المقال بعد ساعات من تتويج “أوبنهايمر” بجائزتي الأوسكار اللتين طالما حلم بهما نولان: أحسن فيلم وأحسن إخراج. أذكر الغضب العارم عندما تجاهلت الأكاديمية “إنسبشن” و”إنترستيلر” في الفئات الرئيسية، وكيف كانت الأوسكار قد فقدت مصداقيتها لدى البعض آنذاك. اليوم تغير كل شيء وصارت الجائزة أخيرًا مستحقة، فقط لأنها ذهبت إلى مخرجنا المفضل لأول مرة.

بعد مشاهدة جديدة

حسنًا، لقد أعدت مشاهدة الفيلمين خلال الأيام الماضية قبل كتابة هذا المقال، وأعترف أنني وجدتهما أفلامًا لطيفة، مسلية، مصنوعة ببراعة وبرغبة في الإمتاع مع طرح بعض الأفكار البسيطة عن نفوس البشر وعلاقتهم بالوقت وبالعلم. أفكار بساطتها كانت أقصى ما يتيحه هوس صانع الأفلام برسم حبكة تبدو معقدة من كثرة ما فيها من تفاصيل، بينما هي في واقع الأمر أخف من ذلك بكثير. حبكات كان من الممكن اعتبارها إنجازًا حقيقيًا في عالم الفيلم الهوليوودي الجماهيري، لولا أن صانعها ومحبيه رفضوا الاكتفاء بهذا التصنيف.

لم أغير رأيي في الفيلمين، لكني فهمت أنني لو كنت قد شاهدتهما في سياق مختلف لما كانا أول اختيار سيقفز إلى ذهني عندما سُئلت عن أفلام يحبها الجميع وأكرهها. لكن بالنسبة لمن خاض تجربتي معهما، يظل “إنسيبشن” و”إنترستيلر” نموذجين واضحين للتلاعب الإعلامي بالسردية السينمائية، لخلق أسطورة من مادة غير أسطورية، ولوجود نوع من الجمهور يستخدم بعض الأفلام ليمنح نفسه شعورًا زائفًا بالرفعة والتميّز.

أخيرًا، وبالمناسبة، وبحسابات العقل والأرقام التي ينبغي أن يُقدرها محبو الفيزياء، سيكون دربًا من الخيال تصديق أن فيلمًا صُنع للعباقرة حصريًا تمكن من حشد ملايين المؤمنين المتحمسين حول العالم. فلو كان كوكبنا ملئ بهذا القدر من الأذكياء ومدمني الفيزياء ومهووسي العلم والأفلام العميقة، فمن أين يأتي طوفان الجهل والغباء الذي نقابله يوميًا؟ ربما أتى أصحابه من مستوى آخر في الحلم، أو عبروا إلينا من مجرة أخرى خلال ثقب دودي.

اقرأ أيضا: لماذا لا أحبّ « نادي القتال»

اقرأ أيضا: أفلام مبالغ في تقديرها